Mémoire : La guerre du Biafra (1967–1970)

La guerre du Biafra, aussi appelée guerre civile nigériane, a éclaté le 6 juillet 1967, lorsqu’une région du sud-est du Nigeria, majoritairement habitée par l’ethnie Igbo, a fait sécession sous le nom de République du Biafra. Cette déclaration d’indépendance a été motivée par des tensions religieuses,ethniques, économiques et politiques croissantes au sein du jeune État nigérian, notamment à la suite de pogroms anti-Igbo dans le nord du pays et de coups d’État militaires successifs.

Le gouvernement fédéral nigérian a lancé une offensive militaire pour empêcher cette sécession, ce qui a entraîné un conflit sanglant de 30 mois, marqué par des combats intenses, mais surtout par un blocus humanitaire dévastateur imposé au Biafra.

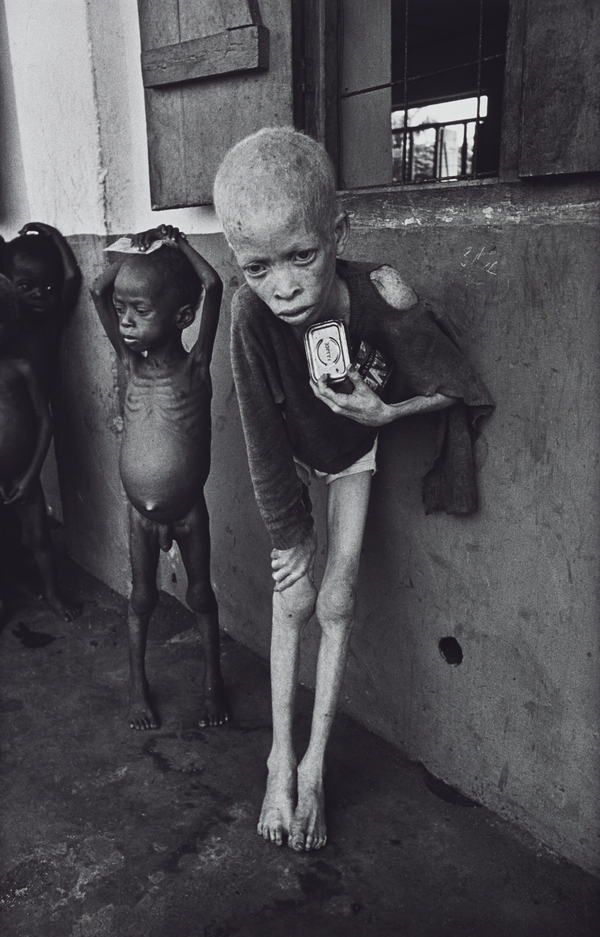

Le conflit a provoqué une crise humanitaire majeure, avec environ 1 à 2 millions de morts, principalement des civils, morts de faim et de maladies, en raison de la stratégie de blocus. Les images d’enfants biafrais affamés ont choqué l’opinion publique internationale et marqué l’émergence de grandes ONG humanitaires comme Médecins Sans Frontières.

La guerre a pris fin en janvier 1970 avec la reddition du Biafra. Le Nigeria est resté unifié, mais les plaies du conflit ont laissé des traces durables.

🔥 1. Contexte historique et origines du conflit

- Nigéria : pays indépendant depuis 1960, composé de divers groupes ethniques, les plus grands étant :

- Haoussas-Fulanis (majorité musulmane, Nord)

- Yorubas (Sud-Ouest)

- Ibos (ou Igbos) (Sud-Est, chrétiens pour la plupart)

- Des tensions ethniques et politiques éclatent après l’indépendance :

- Coup d’État militaire en 1966, mené en partie par des officiers igbos.

- Contre-coup d’État la même année, avec de violents pogroms contre les Igbo, causant la mort de 10 000 à 30 000 personnes et des centaines de milliers de déplacés.

📣 2. Sécession du Biafra

- Le 30 mai 1967, le colonel Odumegwu Ojukwu proclame l’indépendance de l’État du Biafra, situé dans le sud-est du Nigeria, riche en pétrole.

- Motif : protection des Igbos et autonomie face à un État perçu comme hostile et centralisé.

⚔️ 3. La guerre civile (1967–1970)

- Le gouvernement fédéral nigérian, dirigé par le général Yakubu Gowon, refuse la sécession et lance une offensive.

- Le conflit s’étend rapidement et devient une guerre civile meurtrière.

- Le Biafra est progressivement isolé, privé de ressources et subit un blocus humanitaire.

- Utilisation de faim comme arme de guerre par le Nigéria (blocus maritime, terrestre et aérien).

- Le monde découvre avec horreur les images de famine : enfants squelettiques, malnutrition extrême.

- Estimations : 1 à 2 millions de morts, majoritairement des civils morts de faim.

🌍 4. Réactions internationales

- Soutiens au Biafra :

- France, Côte d’Ivoire, Gabon, Israël (discrètement), ONG religieuses (caritatives, surtout chrétiennes)

- Soutiens au Nigéria :

- Royaume-Uni, URSS, Égypte – principalement pour maintenir l’intégrité territoriale

- Le conflit marque la montée en puissance de l’humanitaire moderne (création de Médecins Sans Frontières en 1971, en réaction à l’impuissance des organisations classiques comme la Croix-Rouge).

📉 5. Fin du conflit

- Le 15 janvier 1970, le Biafra capitule.

- Ojukwu s’exile en Côte d’Ivoire.

- Le Nigéria adopte une politique de « no victor, no vanquished » (pas de vainqueur, pas de vaincu), mais les Igbo restent marginalisés longtemps.

🎯 6. Conséquences et héritage

- Traumatisme durable au Nigeria, méfiance persistante entre les groupes ethniques.

- Le Biafra reste un symbole de lutte pour l’autodétermination, mais aussi de catastrophe humanitaire.

- La guerre a mis en lumière le rôle stratégique du pétrole, du sectarisme ethnique, et de la géopolitique postcoloniale.

- Aujourd’hui encore, certains mouvements indépendantistes igbos réclament un « nouveau Biafra », bien que très minoritaires.

🌍 2. Les ingérences étrangères dans la guerre du Biafra

Les ingérences étrangères dans la guerre du Biafra (1967–1970) ont joué un rôle déterminant, bien que souvent dissimulées ou indirectes. Voici un tour d’horizon des principales puissances impliquées, de leurs motivations et de la nature de leur soutien.

🌍 Royaume-Uni 🇬🇧 (pro-Nigeria)

➤ Nature du soutien :

- Fourniture d’armes, de munitions, d’avions militaires, formation militaire.

- Soutien diplomatique à l’unité du Nigeria à l’ONU et dans les forums internationaux.

➤ Motivations :

- Intérêts pétroliers : Shell-BP était très active au Nigeria, notamment dans la région du Biafra.

- Préserver l’unité d’un ancien empire colonial pour éviter des précédents sécessionnistes dans le Commonwealth.

🌍 Union soviétique 🇷🇺 (pro-Nigeria)

➤ Nature du soutien :

- Envoi d’armes lourdes, avions MIG, conseillers militaires.

- Coopération stratégique avec le gouvernement fédéral.

➤ Motivations :

- Opportunité d’étendre son influence en Afrique de l’Ouest, traditionnellement zone d’influence occidentale.

- Soutenir un État centralisé contre une sécession potentiellement perçue comme « tribaliste » ou néocoloniale.

🌍 Égypte 🇪🇬 (pro-Nigeria)

➤ Nature du soutien :

- Prêt d’avions de chasse et pilotes égyptiens.

- Formation de l’armée nigériane.

➤ Motivations :

- Alliée de l’URSS.

- Soutien à d’autres régimes centralisés dans le monde arabe et africain.

🌍 France 🇫🇷 (pro-Biafra, officieusement)

➤ Nature du soutien :

- Aide militaire secrète (via le Gabon et la Côte d’Ivoire) : armes, mercenaires, conseillers militaires.

- Soutien politique discret.

- Soutien logistique aux réseaux humanitaires pro-biafrais.

➤ Motivations :

- Contrer l’influence britannique (ancienne puissance coloniale).

- Politique africaine gaullienne de maintien de l’influence française en Afrique.

- Accès au pétrole du Biafra via Elf-Aquitaine.

🌍 Israël 🇮🇱 (soutien discret au Biafra)

➤ Nature du soutien :

- Formation paramilitaire et livraisons d’armes (restées limitées).

- Aide humanitaire.

➤ Motivations :

- Sympathie pour un État « assiégé » (comparé à Israël dans sa lutte pour l’existence).

- Opportunité d’avoir un allié potentiel en Afrique chrétienne.

🌍 Côte d’Ivoire 🇨🇮 et Gabon 🇬🇦 (pro-Biafra, ouvertement)

➤ Nature du soutien :

- Reconnaissance officielle du Biafra.

- Accueil de vols humanitaires et de livraisons militaires déguisées.

- Soutien diplomatique auprès des pays africains francophones.

➤ Motivations :

- Alliés de la France dans la « Françafrique ».

- Appui à une Afrique chrétienne perçue comme victime du Nord musulman.

- Rejet de la domination anglophone.

🌍 ONG religieuses et caritatives (pro-Biafra)

➤ Nature du soutien :

- Aide humanitaire massive (alimentation, médicaments).

- Couvertures médiatiques de la famine.

- Avions de nuit livrant secrètement de l’aide et parfois des armes sous couverture.

➤ Motivations :

- Empathie religieuse (beaucoup d’Igbos étaient chrétiens).

- Réaction à la famine provoquée par le blocus.

📌 En résumé

| Pays / Acteur | Soutien | Camp soutenu | Motif principal |

|---|---|---|---|

| 🇬🇧 Royaume-Uni | Officiel | Nigéria | Pétrole, ex-colonie |

| 🇷🇺 URSS | Officiel | Nigéria | Influence géopolitique |

| 🇪🇬 Égypte | Officiel | Nigéria | Alliance avec l’URSS |

| 🇫🇷 France | Officieux | Biafra | Anti-britannisme, pétrole, Françafrique |

| 🇮🇱 Israël | Discret | Biafra | Sympathie géopolitique, État assiégé |

| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Officiel | Biafra | Politique africaine francophone |

| 🇬🇦 Gabon | Officiel | Biafra | Base arrière des livraisons françaises |

| ONG (religieuses) | Humanitaire | Biafra | Famine, indignation morale |

⚖️ 3. Le Biafra , un génocide ?

La guerre du Biafra n’est pas officiellement reconnue comme un génocide au sens strict du droit international, mais la question fait débat parmi les historiens, juristes et acteurs humanitaires. Voici une analyse claire :

Selon la Convention de l’ONU de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, un génocide est :

« L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».

Il implique :

- Une intention délibérée de destruction,

- Ciblant un groupe identifiable (ethnique, religieux, etc.),

- Par des actes tels que : meurtres, atteintes à l’intégrité physique, soumission à des conditions de vie entraînant la mort, mesures empêchant les naissances, transferts forcés d’enfants, etc.

📍 Les faits au Biafra

- Le blocus du Biafra a provoqué entre 1 et 2 millions de morts, principalement par famine et maladies.

- Les Igbos, majoritaires au Biafra, ont été la cible de pogroms dans le Nord dès 1966 (10 000 à 30 000 morts).

- Le gouvernement fédéral du Nigeria a mené une guerre totale, avec une stratégie de privation de nourriture et de médicaments, y compris contre les civils.

- Le président Gowon a refusé toute aide humanitaire directe aux Biafrais, même de la Croix-Rouge.

🧭 Arguments en faveur de la qualification de génocide

- Le ciblage d’un groupe ethnique précis (les Igbos).

- Une volonté manifeste de les affamer pour les forcer à capituler.

- Des massacres organisés avant même la guerre (en 1966).

- Témoignages de responsables nigérians parlant de « punir » ou « exterminer » les Igbos rebelles.

📢 Des personnalités l’ont dénoncé comme un génocide, dont :

- Le philosophe Jean-Paul Sartre,

- Le journaliste français Bernard-Henri Lévy,

- Certains anciens de Médecins sans frontières (MSF), dont le Dr Bernard Kouchner.

🚫 Arguments contre la qualification de génocide

- Le gouvernement nigérian affirme avoir voulu préserver l’unité nationale, non exterminer un peuple.

- L’objectif déclaré du blocus était militaire, pas ethnique.

- Le conflit a aussi impliqué des combats entre soldats, pas seulement des violences contre les civils.

- Aucune reconnaissance juridique internationale n’a été donnée à la qualification de génocide (ni par l’ONU, ni par une cour de justice).

⚖️ Conclusion : guerre atroce, mais génocide contesté

| Position | Éléments clés |

|---|---|

| ✅ Oui, c’est un génocide (de fait) | Intentions hostiles contre les Igbos, famine utilisée comme arme, ciblage ethnique dans les pogroms |

| ❌ Non (selon le droit international) | Pas de reconnaissance juridique, objectifs militaires invoqués, responsabilité diluée |

Position intermédiaire : On parle parfois de « génocide par famine » ou de crime contre l’humanité. Plusieurs ONG et chercheurs utilisent ces termes pour désigner les méthodes employées.

Dirigeants en poste à l’époque :

🇳🇬 Nigeria (pays central du conflit)

- Chef d’État :

- Général Yakubu Gowon (1966–1975)

Il dirigeait le gouvernement militaire fédéral et a mené la guerre contre la sécession biafraise.

- Général Yakubu Gowon (1966–1975)

🇧🇫 République du Biafra (sécessionniste)

- Président autoproclamé :

- Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu

Gouverneur militaire de la région de l’Est du Nigeria, il proclame l’indépendance du Biafra en mai 1967.

- Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu

Soutiens étrangers du Nigeria fédéral

🇬🇧 Royaume-Uni

- Premier ministre :

- Harold Wilson (1964–1970)

Le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, soutient le Nigeria officiellement pour préserver son intégrité territoriale. Il fournit armes et logistique au gouvernement nigérian.

- Harold Wilson (1964–1970)

🇺🇸 États-Unis

- Président :

- Lyndon B. Johnson (jusqu’en janvier 1969), puis

- Richard Nixon (à partir de janvier 1969)

Les États-Unis adoptent une position officielle de neutralité, mais soutiennent discrètement le Nigeria, surtout pour des raisons géopolitiques.

🇷🇺 Union soviétique (URSS)

- Dirigeant :

- Leonid Brejnev (Secrétaire général du PCUS)

L’URSS soutient militairement le Nigeria dans une logique de guerre froide, apportant armes et avions.

- Leonid Brejnev (Secrétaire général du PCUS)

🌍 Soutiens étrangers du Biafra

🇫🇷 France (soutien discret, non officiel)

- Président :

- Charles de Gaulle

La France n’a jamais reconnu officiellement le Biafra, mais elle a apporté un soutien clandestin via la fourniture d’armes, notamment par des réseaux en Côte d’Ivoire et au Gabon.

- Charles de Gaulle

🇨🇮 Côte d’Ivoire

- Président :

- Félix Houphouët-Boigny

Il est un des rares chefs d’État africains à reconnaître le Biafra, soutenant son indépendance contre le Nigeria fédéral.

- Félix Houphouët-Boigny

🇬🇦 Gabon

- Président :

- Omar Bongo

Le Gabon a également reconnu le Biafra et servi de base arrière logistique pour l’acheminement d’aide.

- Omar Bongo

🇮🇱 Israël

Golda Meir

Israël aurait offert une aide discrète, surtout humanitaire, et possiblement quelques livraisons d’armes via des intermédiaires.

Premier ministre :

Levi Eshkol (jusqu’en 1969), puis

Golda Meir

Israël aurait offert une aide discrète, surtout humanitaire, et possiblement quelques livraisons d’armes via des intermédiaires.